Sepia la momia

“El color es un poder que directamente influye sobre el alma” Wassily Kandinsky

PIGMENTOS Y CURIOSIDADES

Daniela Pérez

5/30/20228 min read

Uno de los principales objetivos en la pintura ha sido trasladar los colores del entorno al lienzo, creando así diferentes obras. Es por ello que los artistas han utilizado diversas herramientas, así como las características de los materiales pictóricos que disponían, su propia destreza y las teorías del color, para obtener una amplia gama de colores con el fin de asemejar lo más que se pudiera con la gran gama que se encontraba en la naturaleza.

Pigmentos en el antiguo Egipto

Una de las culturas más antiguas, y quizás por eso, una de las más estudiadas se desarrolló a lo largo del río Nilo, en el estuario de lo que hoy es Egipto. Durante décadas, los pigmentos egipcios han atraído la atención de científicos y arqueólogos, pues constituyen la paleta más variada del mundo antiguo. Estos se utilizaban para decorar tumbas, templos, ataúdes, cerámica y otros objetos funerarios.

El primer pigmento sintético de la humanidad, fue el azul egipcio, que en su tiempo representó un gran avance tecnológico, se trata de un filosilicato de calcio y cobre (CaCuSi4O10), que es muy resistente a los agentes atmosféricos y contaminantes medioambientales y, también, a ácidos y álcalis, fue usado desde el Antiguo Egipto y Mesopotamia, alrededor del 3.000 A.C y hasta el final del Imperio Romano. Este pigmento se fabricaba mezclando sal de calcio (carbonato, sulfato o hidróxido), compuestos de cobre (óxido o malaquita), arena (sílice) y materiales fundentes alcalinos (sales de natrón de Wadi Natrun, o cenizas vegetales ricas en sosa). Otro pigmento que alcanzó gran popularidad, fue el verde egipcio, un pigmento multi-componente, principalmente de wollastonita verde, sodio y cloro (Portal et al., 2011; Ibañez, 2013; Scott, 2016; Mahmoud, 2018).

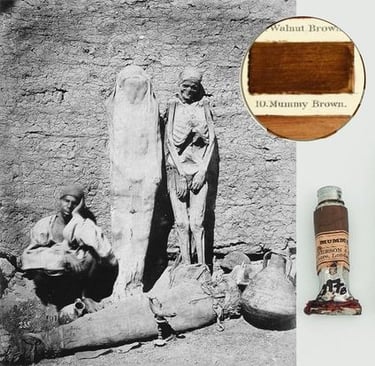

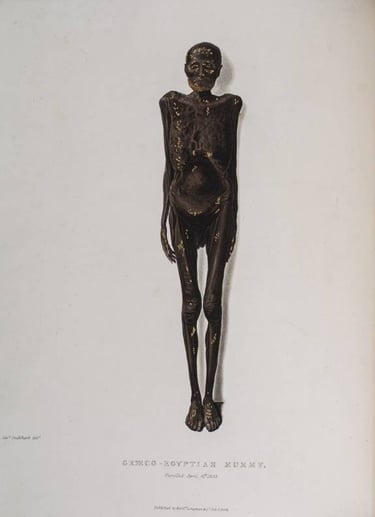

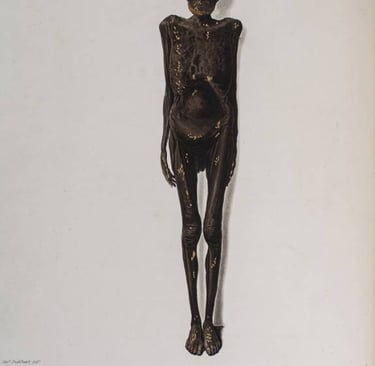

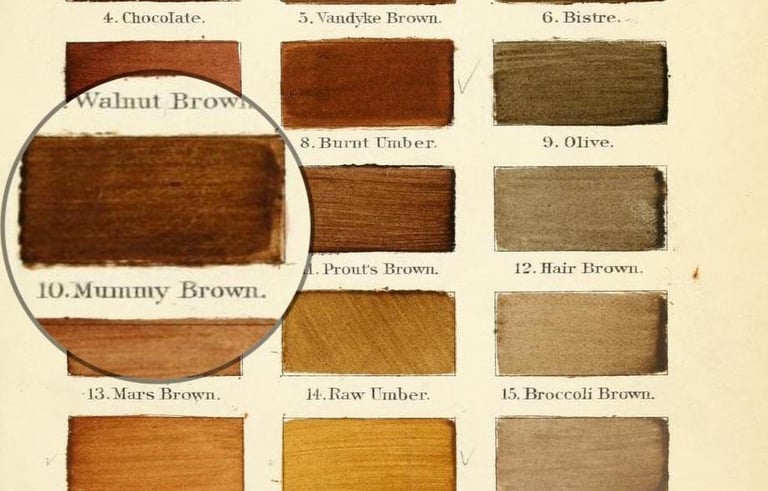

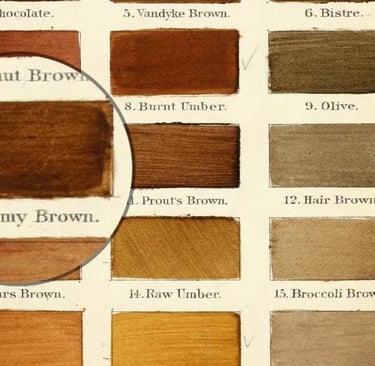

Sin embargo, uno de los pigmentos más extraordinarios en la historia del arte es el sepia de momia, que para sorpresa de muchos, e incluso asco, se fabricaba a partir de los cuerpos embalsamados de los antiguos egipcios. El resultado de este agente molido era una gama de pigmentos marrones resinosos y transparentes que se empleaban de manera favorable para agregar sombras y luces en la pintura. Su origen se encuentra en el antiguo Egipto, pero se hizo popular en la pintura británica de mediados del siglo XVIII al siglo XIX (Philip McCouat; Woodcock, 1996).

Traída desde Egipto, ¡lleve su momia!

Las prácticas funerarias de una civilización antigua y geográficamente distante llegaron a ejercer tal fascinación en la Gran Bretaña moderna que cuando un sarcófago llegaba se tornaba en un espectáculo popular. El antiguo Egipto estaba presente en todos lados, desde pequeños actos comerciales hasta exposiciones oficiales. Sin embargo, es hasta el siglo XIX, que surge el estudio científico de las momias, sobre todo a raíz del desciframiento de los jeroglíficos en 1822 y del cambio de actitud hacia la medicina, la anatomía y el cadáver que condujo a la Ley de Anatomía de 1832 (Daly, 2014; Moshenska, 2014).

El desenvolvimiento de las momias egipcias se tornó en una de las actividades de mayor popularidad en la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX. En hospitales, teatros, hogares e instituciones académicas, los cuerpos momificados, traídos de Egipto como recuerdos o curiosidades, se abrían y examinaban ante un público extasiado. El desvelador de momias más conocido de este periodo fue el cirujano y anticuario Thomas Pettigrew.

La popularidad de las momias era tal que incluso llegaron a utilizarse como medicamento, ya que creían que las virtudes y cualidades mágicas, al ser obtenidas de los cuerpos humanos momificados, se transferían directamente al cuerpo de los consumidores. Estos medicamentos se vendían en las boticas de Europa, en un inicio se obtenía de momias egipcias auténticas, pero cuando se hizo difícil conseguirlas, se fabricaron sustitutos espurios a partir de cadáveres recientes que eran medicados por los proveedores. También se exportaban a Europa cuerpos desecados del norte de África y momias guanches de las Islas Canarias, que se vendían a los boticarios (Dawson, 1927; Moshenska, 2014).

Cuando los árabes encontraron por primera vez los cuerpos momificados, la consistencia de los materiales de embalsamamiento y su color oscuro les hicieron creer que la sustancia era “betún”, conocido por ellos como “momia”. Muchas de las cualidades y usos de las momias se debían a esta sustancia oscura, de ahí que los árabes llamaran a los cuerpos así preparados "mumia", por el material negro que creían que se había utilizado para fabricarlos. El término moderno "betún" se refiere a un producto petrolífero específico de origen natural, también conocido como asfalto, que ha perdido sus componentes de hidrocarburos volátiles a través de la biodegradación y/o la evaporación, dejando un material negro, semi-viscoso, o incluso sólido. Tanto el nombre de los cuerpos conservados egipcios (mumia, momia, mumie, mummia, etc.) como la idea de que su conservación se debía al betún fueron ampliamente adoptados, incluso por los egiptólogos a partir del siglo XIX (Clark et al., 2016).

“Mummy art” Momias y arte

El sepia de momia fue utilizado habitualmente por los artistas a partir del siglo XVI y era sumamente apreciado por su transparencia y facilidad para ser mezclado. Sin embargo, su imitación era compleja pese a venir del mismo proveedor, ya que el pigmento depende enteramente de la calidad de la “momia” original y en ocasiones contenía materiales como el asfalto, que se usaba para sustituir los órganos retirados del cadáver. Estas características hacían que fuera utilizado como pintura al óleo, y posiblemente como pigmento de acuarela, para veladuras, sombras, tonos color carne y para sombrear.

Había algunos aspectos positivos: "fluye del pincel con una deliciosa libertad y uniformidad" y de "películas finas que son extremadamente encantadoras y agradables". También se reconocía que, al mezclar el pigmento y el betún en las pinturas al óleo, "se secan y nunca se agrietan". El pigmento alcanzó su mayor popularidad entre mediados del siglo XVIII y el XIX y, en 1849, se describió como "muy en boga". Sin embargo, a pesar de su uso aparentemente generalizado, tuvo en general mala prensa dado su origen macabro.

Algunas de las principales críticas sobre las cualidades técnicas del sepia de momia eran bastante negativas. Entre sus críticos se encuentran artistas como Church, Adeliene,Field y Lughton Osborn entre otros cuyos principales comentarios eran dirigidos a su origen desagradable, su autenticidad dudosa y sus cualidades técnicas insatisfactorias (Philip McCouat). Principalmente la tonalidad se desvanecía rápidamente debido a su composición y su imitación era difícil, ya que no estaba hecho solamente de cadáveres secos, a veces contenía asfalto, que sustituye los órganos retirados del cadáver.

Por otro lado, se advertía sobre la variación así como la composición de cualidades entre las momias. Church comentaba que algunas muestras del pigmento vendido eran “espurias". Del mismo modo, Laughton Osborn concluía que "en la medida en que, por su propia naturaleza u origen, los distintos especímenes deben diferir más o menos, por lo que no habría que confiar lo más mínimo en ellos; uno está en la oscuridad en cuanto a sus materiales. Muy probablemente los restos de cadáveres contenían amoníaco y partículas de grasa que podían perjudicar a los colores con los que estaban unidos. Por último, se podían moler huesos y otras partes de la momia, de modo que el polvo resultante tiene más solidez y es menos fusible (Philip McCouat).

Aunque no se sabe con exactitud qué cuadros de esta época se crearon con el sepia de momia, se conoce una lista de artistas que llegaron a comprar dicho pigmento. Entre los que se encuentran Eugene Delacroix, Sir Willian Beechly y Edward Burne-Jones. El químico y pintor británico Arthur Herbert Church afirmaba que con una sola momia egipcia se podían fabricar pinturas para 20 años

El fin de la Momia

El pigmento empezó a perder popularidad cuando los artistas empezaron a conocer la realidad detrás de su origen. Ejemplo de ello, es cuando Burne-Jones al enterarse del origen de la composición fundamental del pigmento decidió darle sepultura a un tubo de Mummy Brown en su jardín. Con el creciente respeto por la importancia científica, arqueológica, antropológica y cultural de las momias, sumado a la significativa reducción del número de momias disponibles, el uso del pigmento disminuyó drásticamente a principios del siglo XX, hasta dejarse de producir a mediados del mismo, en gran parte porque había menos momias en el mercado y, por tanto, eran muy costosas (Philip McCouat).

La próxima vez que elija el color para su casa, maquillaje y obra pregúntese sobre su origen, puede terminar pintando con verde vejiga, amarillo riñón y cuanta abominable combinación se le ocurra. ¿Usted utilizaría restos humanos como pigmento?, nosotros le tenemos una respuesta, sepia la momia.

Referencias

Moya, M. S. A., & Sancho, N. (2010). Alquimia: Pigmentos y colorantes históricos. In Anales de la Real Sociedad Española de Química (No. 1, pp. 58-65). Real Sociedad Española de Química.

Cruz, O. L., Sánchez-Navas, A., & Velilla, N. (2018). Mineralogía de pigmentos históricos. Técnicas de estudio de materiales pictóricos inorgánicos. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 26(3), 315-315.

San Andrés Moya, M.(2012). Química moderna y producción de nuevos pigmentos. In Fatto d´Archimia. Los pigmentos artiificiales en las técnicasa pictóricas. Secretaría General Técnica. Subdirección General Técnica de Documentación y Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, pp. 25-35.

Scott, D. A. (2016). A review of ancient Egyptian pigments and cosmetics. Studies in Conservation, 61(4), 185-202.

Ibañez, A. F. (2013). Pigmentos, colorantes y tintes: una particular visión, IV. Educación en la Química, 19 (1),66-75.

Mahmoud, H. M. (2018). Characterization of Pigments. The Encyclopedia of Archaeological Sciences, 1-6.

Philip McCouat, "The life and death of Mummy Brown", Journal of Art in Society, www.artinsociety.com

Woodcock, S. (1996). Body colour: the misuse of mummy. The Conservator, - 20(1), 87-94.Daly, N. (2014). Blame the Mummy. new formations: a journal of culture/theory/politics 82, 138-140.

Moshenska, G. (2014). Unrolling Egyptian mummies in nineteenth-century Britain. The British Journal for the History of Science, 47(3), 451-477. doi:10.1017/S0007087413000423

Dawson, W. R. (1927). Mummy as a Drug. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 21(1), 34–39.

Clark K. A., Ikram S. and Evershed R. P. (2016).The significance of petroleum bitumen in ancient Egyptian mummies. Phil. Trans. R. Soc. A.3742016022920160229.

Tesoros del archivo del color. (n.d.). Retrieved April 21, 2022, from https://nodoarte.com/2019/06/05/tesoros-del-archivo-del-color/.

Portal, A. J. C., Sánchez, L. G., Valenzuela, F. P., Martín, A. J. C., García, J. A. M., Fernández, J. C., y Dietz, C. (2011). Obtención del pigmento azul egipcio siguiendo la receta de Marcus Vitruvius Pollio descrita en su libro De Architectura (siglo I aC). In Anales de la Real Sociedad Española de Química (No. 2, pp. 163-166). Real Sociedad Española de Química.

Ali, M., Shawki, H., y Mahmoud, H. H. M. (2020). Caracterización de materiales y restauración de pinturas murales de las tumbas de El-Muzzawaka, Dakhla Oases, Egipto. Ge-conservación, (18), 92-107.