Teoría del color: Ciencia para el arte vs. ciencia para la ciencia

Ich sag es dir: ein Kerl, der spekuliert, Ist wie ein Tier, auf dürrer Heide Von einem bösen Geist im Kreis herum geführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide.” -Mephistopheles “Te lo digo: un sujeto, que especula, Es como una animal, en terreno árido Guiado en círculos por un espíritu maligno, Y alrededor hay bello pasto verde.” -Mefistófeles

CURIOSIDADES SOBRE EL COLOR

Cedrik Cisneros

9/11/20238 min read

¿Cómo se hace la ciencia?

Actualmente toda la física se basa en mediciones, números y cálculos. Sin embargo no siempre fue así, fueron los antiguos griegos los que comenzaron a buscar relaciones matemáticas con la naturaleza y encontraron una manera más objetiva de hacer ciencia a través de números. Aun así, mucha de la ciencia de ese entonces solamente podía ser descrita por experiencias y no por números, por lo que estaba más relacionada con la filosofía de lo que lo está hoy en día.

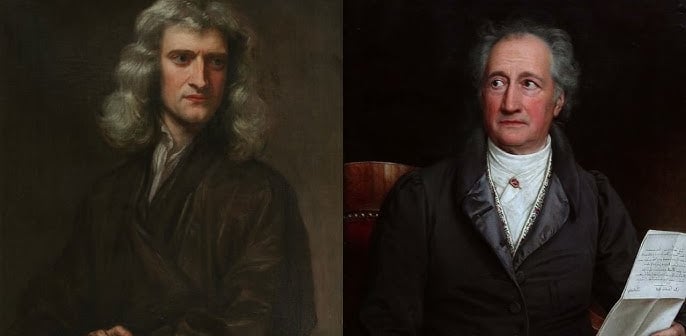

Con el tiempo, las matemáticas facilitaron desplazar al observador de la ciencia, permitiendo una búsqueda más objetiva de la naturaleza. Pero el ser humano es parte de la naturaleza, por lo que él mismo debería de ser parte de la observación. Uno de los principales partidarios de esta opinión fue el autor alemán Johann Wolfgang von Göthe, pues según él, el cuerpo humano es en sí instrumento de observación suficiente para experimentar la naturaleza.

“El ojo le debe su existencia a la luz. Por encima de los indiferentes órganos animales, la luz produce un órgano que corresponda a ella; y así el ojo se forma por la luz para la luz para que la luz interna pueda encontrarse con la externa… Si el ojo no fuera semejante al sol, ¿cómo podríamos percibir la luz?” -Johann Wolfgang von Göthe

Por otra parte, la naturaleza no se refiere solamente la humanidad, por lo que un estudio de la naturaleza externa al humano requeriría que se aislara de éste para llegar a un conocimiento más puro. En otras palabras, una observación basada en experiencias humanas puede ser muy subjetiva, y si se logra describir de manera objetiva, se puede saber un hecho y no solo una experiencia.

“A menudo digo que cuando puedes medir de lo que estás hablando, y expresarlo en números, sabes algo de ello; pero cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es de tipo escaso e insatisfactorio; puede ser el principio del conocimiento, pero apenas has, en tus pensamientos, avanzado a la etapa de Ciencia, en el tema que sea.” -Lord Kelvin

Estos dos puntos de vista tan contrarios han sido históricamente debatidos, siendo probablemente el más famoso ejemplo el Zur Farbenlehre (Acerca de la teoría de los colores) de Göthe, publicado en 1810, donde no sólo explicó su teoría de los colores, sino que además desacreditó y atacó de manera directa a Isaac Newton y su teoría del color en Opticks (1704).

Teoría de Newton del color: Opticks

En su tratado, Newton expone su teoría corpuscular/ondulatoria de la luz, pero en particular respecto al color, demuestra que el color surge de la absorción, refracción o transmisión de la luz incidente. Más aún, concluye que hay 7 colores primarios (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta) a partir de los cuales se puede generar el espectro completo de colores. De aquí se deduce que el blanco es la combinación de todos los colores primarios y que el negro es la ausencia absoluta de color. Todo ésto, por supuesto, lo concluyó a partir de su experimento crucial de difracción de la luz, en el cual colocó un prisma transparente frente a la luz solar, causando que dicha luz blanca se separara el sus 7 diferentes componentes.

Experimento Crucial de Difracción de la Luz de Newton

Conociendo el comportamiento ondulatorio de la luz, la deducción lógica es que la luz blanca está compuesta por estos 7 colores y que cada uno tiene una longitud de onda distinta.

Es importante hacer notar con esto que su ciencia se basaba en la experimentación, la deducción y el análisis matemático aplicado a conocimientos previos de física.

Teoría de Göthe del color: Zur Farbenlehre

Göthe aprendió de la teoría de Newton y se decepcionó al tratar de replicarla. Observó a través de un prisma su entorno dentro de una habitación blanca y notó que la difracción de la luz solamente se observaba cuando veía hacia la ventana y la luz solar. Esto iba en contra de la teoría de Newton, por lo que decidió buscar su propia explicación, la cual expone en su libro Zur Farbenlehre.

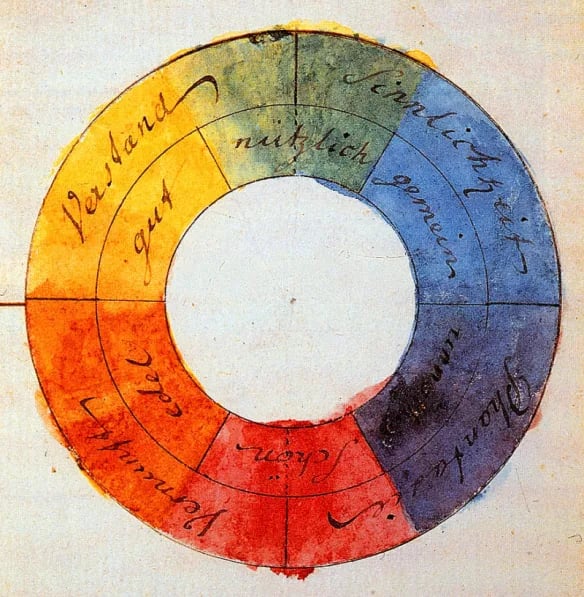

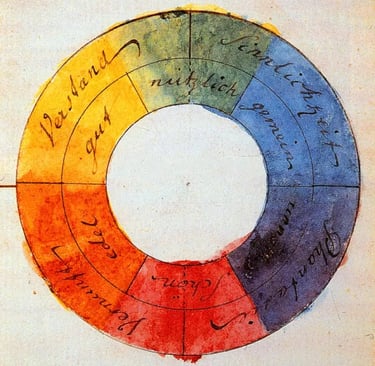

Zur farbenlere o la teoría de color de Göthe

Para Göthe, la idea de que la luz blanca fuera una combinación de todos los otros colores era absurda, pues la luz blanca es la más pura de todas, por lo que los colores solamente podrían surgir de la perturbación de ésta. En su teoría, la oscuridad y la luz se combinan sobre medios turbulentos para generar “sombras de color”. Como toda la materia es de cierta forma turbulenta, los colores naturales de los objetos son explicados. Si a la luz pura (blanca) se le agrega un poco de sombra, ésta se comienza a mover hacia el amarillo, luego al naranja, rojo, etc. Conforme la tasa de sombra vs. luz se hace mayor, comenzamos a tener tonos azules, violetas y morados hasta llegar a la oscuridad pura (negra).

Más aún, Göthe deduce que el propio ojo humano trata de “contrarrestar” la oscuridad de la luz con una “luz interna”, lo que explica por qué cuando vemos un color intensamente y luego cerramos los ojos vemos otro. Simplemente estamos viendo la “luz interna” generada por el ojo. Explicado con un ejemplo, si suponemos que una combinación de ¾ de luz y ¼ de sombra sobre un medio turbulento crea luz amarilla, cuando cerramos los ojos vemos azul, pues el ojo genera el “color interno” de ¼ de luz y ¾ de sombra, que es azul.

Proporción descrita por Göthe de la distribución de colores

(Utiliza matemáticas, pero son aproximaciones y estimaciones)

La ciencia de Göthe

En su tiempo, la teoría de Göthe no recibió mucha atención más que por su ataque a Newton. Esto se debió a que su ciencia era puramente descriptiva. Hizo observaciones y las reportó, pero no buscó una explicación más allá, pues en sus propias palabras:

“Lo máximo que puede alcanzar el hombre en estos asuntos es el asombro; si el fenómeno arquetípico causa esto, puede estar satisfecho; más no puede traer; y debería renunciar a buscar algo más allá detrás de eso: aquí está el límite. Pero la observación de un fenómeno fundamental en general no es suficiente para la gente; piensan que tienen que ir más lejos; y por tanto son como niños que después de ver un espejo, lo voltean directamente para ver qué hay del otro lado.” -Johann Wolfgang von Göthe

Desde el punto de vista de Göthe, si se busca corroborar una teoría más allá de lo observable, lo observado se ve “manchado” de la expectativa de lo que se quiere corroborar. Fue por eso que criticó la teoría de Newton y no justificó la suya, porque no lo necesitaba, ya que todo lo que describió fueron observaciones puras sin ideas preconcebidas de lo que se supondría que vería.

A diferencia de Newton, Göthe no quería utilizar matemáticas porque justamente es el ser humano el que reacciona a la luz y la hace observable por lo que es. Actualmente, el ejemplo más famoso de su forma de entender la luz es la foto del vestido que se volvió viral hace 10 años.

¿Es dorado y blanco o azúl y negro?

En este caso, es la “luz interna” que describía Göthe la que interactúa con la iluminación de la fotografía y nos hace ver los colores distintos. Como todos tenemos ojos distintos, cada uno se adapta a la luz de manera ligeramente distinta y genera una “luz interna” distinta. Esto es un argumento a favor de la teoría de Göthe, pero también demuestra que alienar al observador permite un conocimiento más puro del experimento.

¿Quién tenía la razón?

En pocas palabras, ambos y ninguno. Hoy en día entendemos la luz y el color mucho mejor que hace dos siglos, y entendemos que la interacción de luz genera una suma de colores, mientras que la interacción de pigmentos genera una resta de colores. Por tanto, los colores en la luz se comportan según la teoría de Newton, aunque solamente se necesitan tres colores primarios para generar los demás, en lugar de los siete que consideró Newton. Por otra parte, en los pigmentos, la pintura y el arte, los colores se comportan de manera mucho más parecida a la propuesta por Göthe.

Por supuesto, esto tiene sentido. Newton estaba haciendo ciencia para la ciencia, mientras que Göthe hacía ciencia desde el punto de vista del arte. Pero esto no significa que sus teorías se hayan mantenido dentro de sus respectivos terrenos de experiencia. Newton describió el concepto de colores primarios, que actualmente es fundamental en el campo artístico (aunque sean colores primarios distintos) y Göthe encontró el color magenta, que no aparecía en el espectro de Newton.

Ambos hicieron deducciones completamente válidas observando experimentos similares, pero utilizaron lenguajes diferentes para describir sus observaciones. Newton usó el lenguaje matemático para describir el comportamiento del color, mientras que Göthe utilizó lenguaje de palabras para describir la observación humana del color. Lo más importante es notar que ambos llegaron a conclusiones correctas y erróneas que en conjunto se complementan para formar una perspectiva más grande. Es por eso que es importante siempre tener en cuenta múltiples puntos de vista al hacer ciencia, ya que se puede llegar a un conocimiento más amplio y profundo de la naturaleza.

Referencias

Zajonc, A. G. (1976). Goethe’s theory of color and scientific intuition. American Journal of Physics, 44(4), 327-333. https://doi.org/10.1119/1.10188

Goethes Werke, ed. Ernst Merian/ Genast (Basel, 1944), III, 58.. Cf. Sepper.

Lauxtermann, P. F. H. (1990). Hegel and Schopenhauer as Partisans of Goethe’s Theory of Color. Journal of the History of Ideas. https://doi.org/10.2307/2709648

Margo, C. E., & Harman, L. E. (2019). Helmholtz’s critique of Goethe’s Theory of Color: more than meets the eye. Survey of Ophthalmology, 64(2), 241-247. https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2018.10.004

Mayor, C. E.-. I. C. M. G. (s. f.). Newton y la naturaleza de la luz. Museo Virtual de la Ciencia del CSIC. https://museovirtual.csic.es/salas/luz/luz26.htm